- · 新闻与写作版面费是多少[10/07]

- · 《新闻与写作》投稿方式[10/07]

今天我们该如何读书和写作?评论家黄德海挖掘

作者:网站采编关键词:

摘要:黄德海:金克木大哥说的那一套读书方法,如果我们仔细看,关于旧学的,应该是读书之家差不多共同的认识,循序渐进,关照到人的性情和实用。关于新学的,应该因为他大哥很早就

黄德海:金克木大哥说的那一套读书方法,如果我们仔细看,关于旧学的,应该是读书之家差不多共同的认识,循序渐进,关照到人的性情和实用。关于新学的,应该因为他大哥很早就出门闯荡,见识过太多时代的变化,因此当时算得上稍稍领先于时代。我们看了,大概会很羡慕这样的传统教育,感叹自己的旧学底子差,怎么努力也赶不上。但我们可能会忽视的一点是,这个所谓的书香之家的教育,并非我们想象中的属于无用之用的读书,而是有其特殊的实用性。小学毕业之后,金克木从私塾陈夫子受传统训练两年,才意识到传统所谓读书的实用性。不妨用他自己的话来说:“从前中国的读书人叫作书生。以书为生,也就是靠文字吃饭。这一行可以升官发财,但绝大多数是穷愁潦倒或者依靠官僚及财主吃饭的。……照我所知道的说,旧传统就是训练入这一行的小孩子怎么靠汉字、诗文、书本吃饭,同商店学徒要靠打算盘记账吃饭一样。“书香门第”的娃娃无法不承继父业。就是想改行,别的行也不肯收。同样,别的行要入这一行也不容易。”

不妨举几个例子——《三体》是不是通俗作品?金庸是不是通俗作品?《红楼梦》和《水浒传》当年是不是通俗作品?“凡有井水处,即能歌柳词”,柳永的词当年是否肯定是通俗作品?“旗亭画壁”的故事说的不是通俗?这些问题,都很难有简单的结论。对我个人来说,我也看短视频,也完整读过几部千万字级别的网络小说,有些网络作品,可能已经远远超过所谓的严肃文学了,只是因为我们的阅读方式改变还没有跟上,所以很难辨认。这些真是难以下结论。或者,当发现自己写的东西处于劣势的时候,先看看自己是不是被某些概念或偏见(某种意义上,未经严格检验的理想也是偏见)局限住了,而不是急着找流行作品的问题,会是更好的选择?

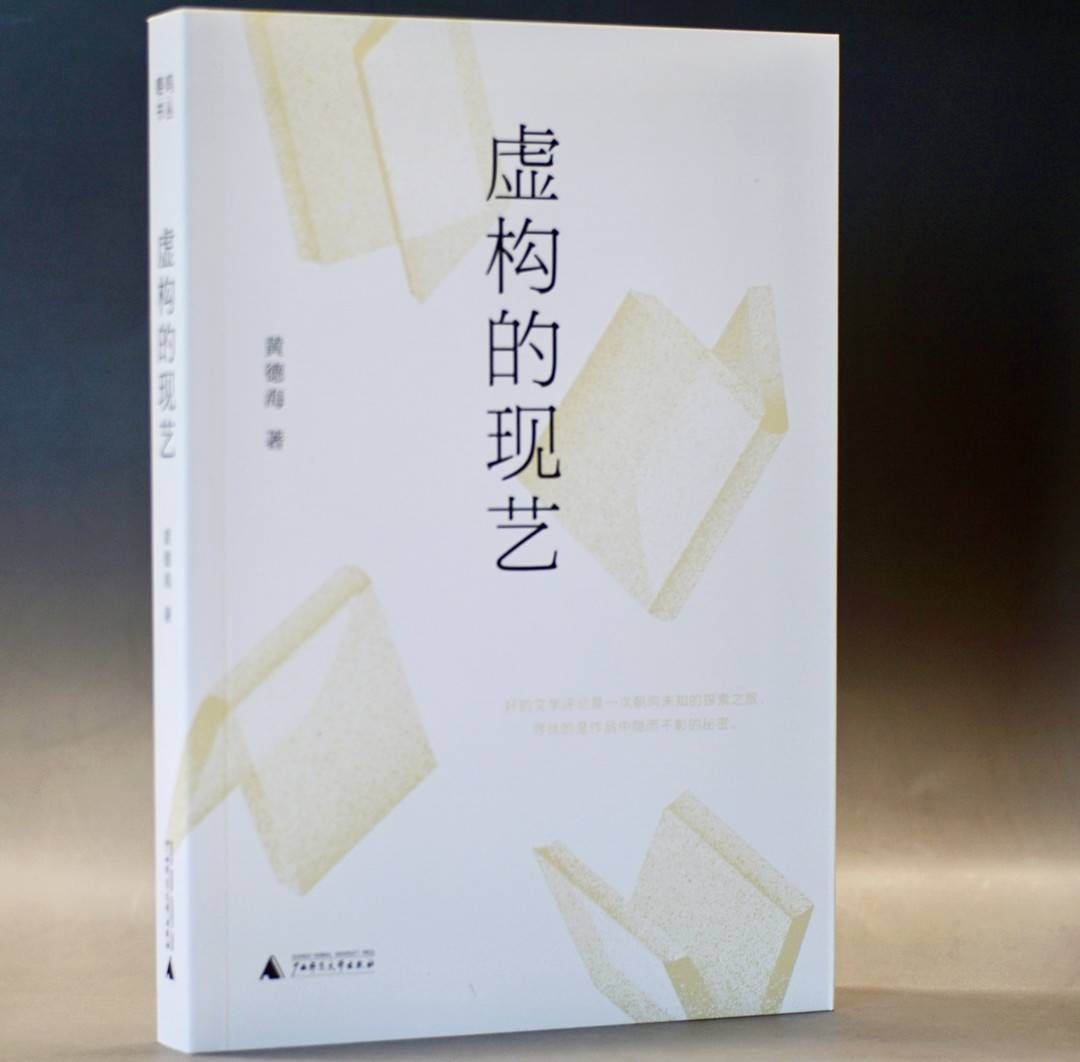

黄德海尤其擅长文学评论,著有《世间文章》《诗经消息》《书到今生读已迟》《驯养生活》《虚构的现艺》等。曾获第八届“唐弢青年文学研究奖”、第十七届“华语文学传媒盛典·年度文学评论家”、第三届“山花文学双年奖·散文奖”。编书,评书,写书。让他对文学有自己深厚的判断经验和观察的锐利眼光。2022年7月,封面新闻记者独家采访到黄德海。

除了小说写作,孙犁谈读书的散文也是备受粉丝喜爱。《野味读书》就是一本孙犁谈自己一生买书、得书、藏书、读书生活的文集。身为该书编者,黄德海不吝赞美。“从这本书里,我们可以看到简练、收敛和爱恋。简练,是孙犁的文字。收敛,是对表达的克制。爱恋,是对人世的爱恋。从编这些集子的过程中,我学到了很多,不妨说,得出前面的这些体会,是最大的收获。其实,编一本书的过程,首先受益的总是自己。”

黄德海:在文学评论写作上,我其实是个学习者,偶尔的赞扬,是大家对我的鼓励。在文学评论写作中,一个很大的误区就是总被认为是文学作品的附属。其实文学评论是一个单独的行为,它有自己的运行逻辑。我前些年说过,文学评论跟文学作品有关,却应该时时回到我们置身的当下,与批评对象共同成长,在深入、细致阅读具体作品的基础上,获得具体的感受,回应具体的现象,得出具体的结论。这个生成虽与具体的文学作品相关,根柢却是写作者在阅读时凭借自身的知识和经验储备,有了发现的惊喜,并用一种与作品不同的方式把这个惊喜有效传达出来。这发现跟阅读的作品有关,却绝不是简单的依赖。好的文学批评应该是一次协作性朝向未知的探索之旅,寻找的是作品中那个作者似意识到而未完全意识到的隐秘世界。评论者与作者一起,弄清楚了某个陌生的领域,从而照亮社会或人心中某一处未被道及的地方——新的世界徐徐展开。

封面新闻:您参与策划的“书读完了”系列,除了金克木《书读完了》、孙犁《野味读书》,还有废名《少时读书》,吕叔湘《书太少了》。此外,你还策划出版过一套朱光潜的选本,其中一本《读写指要》也是谈读书。为什么愿意以读书为线索策划一套书?

封面新闻:这几年,像韩寒郭敬明那样的类型文学畅销作家变少了,写小说的年轻人似乎回归了严肃文学。像林棹、郑在欢、魏思孝、周恺这样的年轻作者,都各自有各自的特色。作为专业的文学评论者,你怎么看待这个现象?

黄德海从金克木生前约30部已出版著作中精选出有关读书治学方法的文章50余篇,帮助读者一窥大家通人治学读书之堂奥。这本书反响甚好,销量和口碑都很好,2017年5月还出了增订版。

文章来源:《新闻与写作》 网址: http://www.xwyxzzz.cn/zonghexinwen/2022/0720/777.html